系统命名法,系统命名法概述

系统命名法概述

系统命名法是一种用于有机化合物命名的标准化方法,旨在提供一个统一且易于理解的命名体系。这种方法由国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)制定,并在全球范围内被广泛采用。系统命名法的目的是为了减少化学文献中的混乱,确保不同研究者能够准确无误地交流化学信息。

系统命名法的发展历程

系统命名法的发展历史悠久。1892年,在日内瓦召开了一次有机化学命名法则大会,标志着系统命名法的初步形成。1957年,IUPAC对命名法进行了修订,形成了较为完善的命名体系。1982年,IUPAC再次修订了命名法,形成了目前广泛使用的版本。在中国,中国化学会结合IUPAC的命名原则和中国文字特点,制定了适合国情的命名法。

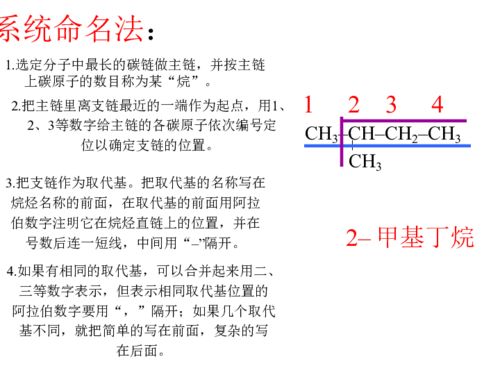

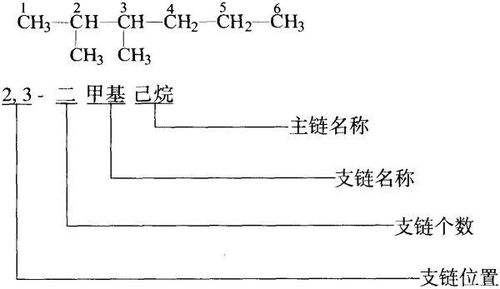

系统命名法的基本原则

系统命名法遵循以下基本原则:

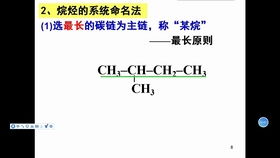

优先命名主链:有机化合物的命名首先确定主链,即最长的碳链。

确定取代基:在主链上确定取代基的位置和种类,并按照字母顺序排列。

使用前缀表示取代基:根据取代基的种类,使用相应的前缀,如甲基、乙基、羟基等。

使用后缀表示官能团:在有机化合物中,官能团对化合物的性质有重要影响,因此使用后缀来表示官能团,如烷、烯、炔、醇、酸等。

使用数字表示取代基的位置:在命名中,使用数字表示取代基在主链上的位置。

系统命名法的应用实例

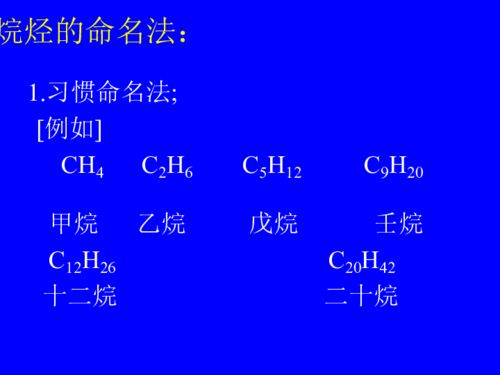

甲烷(CH4):最简单的烷烃,主链为一条碳链,无取代基。

乙醇(C2H5OH):含有羟基的烷烃,主链为两条碳链,羟基位于第二个碳原子上。

丙烯酸(C3H4O2):含有羧基的烯烃,主链为三条碳链,羧基位于第二个碳原子上。

苯甲酸(C7H6O2):含有羧基的芳香族化合物,主链为苯环,羧基位于苯环的第二个碳原子上。

系统命名法的优势

系统命名法具有以下优势:

标准化:系统命名法为有机化合物的命名提供了统一的标准,有助于减少化学文献中的混乱。

准确性:系统命名法能够准确地描述有机化合物的结构,有助于研究者之间的有效沟通。

易于记忆:系统命名法遵循一定的命名规则,有助于研究者快速记忆和识别有机化合物。

系统命名法是一种重要的有机化合物命名方法,它为化学研究提供了统一的标准和准确的描述。通过学习和掌握系统命名法,研究者能够更好地理解和交流化学信息,推动化学科学的发展。