windows的底层是基于什么系统的,基于何种架构构建

Windows底层系统揭秘:基于何种架构构建

在计算机操作系统中,Windows作为全球最广泛使用的桌面操作系统之一,其底层架构一直是许多技术爱好者关注的焦点。本文将深入探讨Windows底层是基于何种系统构建的,以及其背后的技术原理。

Windows的起源与发展

Windows操作系统最早由微软公司开发,其历史可以追溯到1985年。最初的Windows版本是基于MS-DOS操作系统的图形用户界面(GUI)扩展。随着技术的发展,Windows逐渐从简单的GUI扩展演变成一个完整的操作系统。

Windows底层架构的核心:Windows NT内核

目前,Windows的底层架构主要基于Windows NT内核。Windows NT内核是一个32位、多任务、多线程、支持保护模式的操作系统内核。它首次出现在Windows NT 3.1版本中,并一直沿用至今。

Windows NT内核的架构特点

Windows NT内核具有以下架构特点:

模块化设计:内核被划分为多个模块,每个模块负责特定的功能,便于维护和扩展。

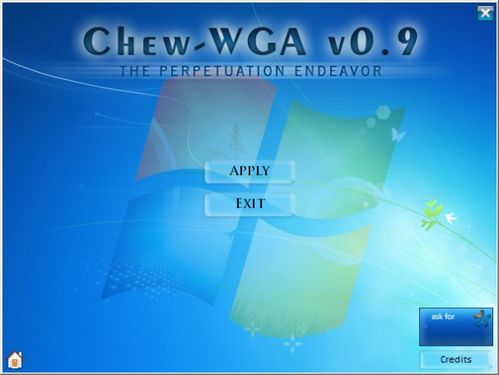

保护模式:内核运行在保护模式下,提供对内存和硬件资源的保护,防止恶意软件对系统造成破坏。

多线程:内核支持多线程,提高系统并发处理能力。

文件系统支持:内核支持多种文件系统,如NTFS、FAT32等,方便用户存储和管理数据。

Windows底层与硬件的关系

Windows底层与硬件的关系非常紧密。为了确保操作系统能够高效地运行,Windows底层需要与硬件紧密配合。以下是Windows底层与硬件的几个关键点:

驱动程序:Windows底层通过驱动程序与硬件设备进行交互,驱动程序负责将硬件指令转换为操作系统可识别的指令。

硬件抽象层(HAL):HAL是Windows底层与硬件之间的接口,它提供了一致的硬件抽象,使得操作系统可以与不同硬件平台兼容。

电源管理:Windows底层负责管理硬件设备的电源状态,如休眠、唤醒等,以延长设备的使用寿命。

Windows底层是基于Windows NT内核构建的,它具有模块化、保护模式、多线程等架构特点。Windows底层与硬件的关系密切,通过驱动程序、硬件抽象层和电源管理等功能,确保操作系统能够高效、稳定地运行。了解Windows底层的架构和原理,有助于我们更好地理解和使用Windows操作系统。