天海联动!看十五运会“源火”深海海底点燃

今天上午,十五运会和残特奥会火种采集仪式在广州举行。采火技术团队代表手捧“源火”盒走上舞台,来自南海1522米深处的可燃冰“源火”正式亮相。点火后,全运圣火被引入四盏火种灯,分别奔赴港澳广深4座城市,并将于11月进行火炬传递。

在深海海底原位获取可燃冰用作运动会“源火”,这在全球体育运动史上是首次。一起去了解“源火”采集之旅。

9月16日,科考船从广州南沙科考码头出发,穿越深中通道、港珠澳大桥,于9月18日到达海马冷泉区开展“源火”采集作业。据介绍,2015年,中国地质调查局广州海洋局利用自主研发的4500米级水下遥控机器人“海马”号,在南海北部海域首次发现了海底规模空前的活动性“冷泉”,命名为海马冷泉。

中国地质调查局广州海洋局高级工程师 王静丽:它的发现对于我们研究全球的碳循环,以及可燃冰的成藏和成藏效应,以及它的生态环境方面的效应,还有就是我们生命的起源和演化等方面的科学问题,提供了重要的依据和实验平台。

在“海马”号潜入深海后,超高清拍摄设备对“源火”采集过程进行多角度呈现。科研人员远程操控机械臂,采集冷泉口溢出的可燃冰及伴生气体,当足量可燃冰在采集仓内降压分解,产生的甲烷气体即为“源火”气源。指挥员按下引燃开关,科考船甲板面的光伏发电装置将太阳能转化为电能并传输到海底,从而实现天海联动,“源火”顺利引燃。

“源火”采集任务团队执行副主任 麦文辉:这次深海采集可燃冰获得源火,现在通过“引天之光、燃海之火”顺利完成任务,这是粤港澳大湾区乃至国家深海科技海洋强国战略的见证和充分的体现。

据统计,“海马”号从下潜开展采集作业,到携带燃烧稳定的“源火”出水,整个过程只用了3小时04分。9月18日18时08分,科研人员利用引火棒,将十五运会和残特奥会“源火”顺利转移至“源火”盒。

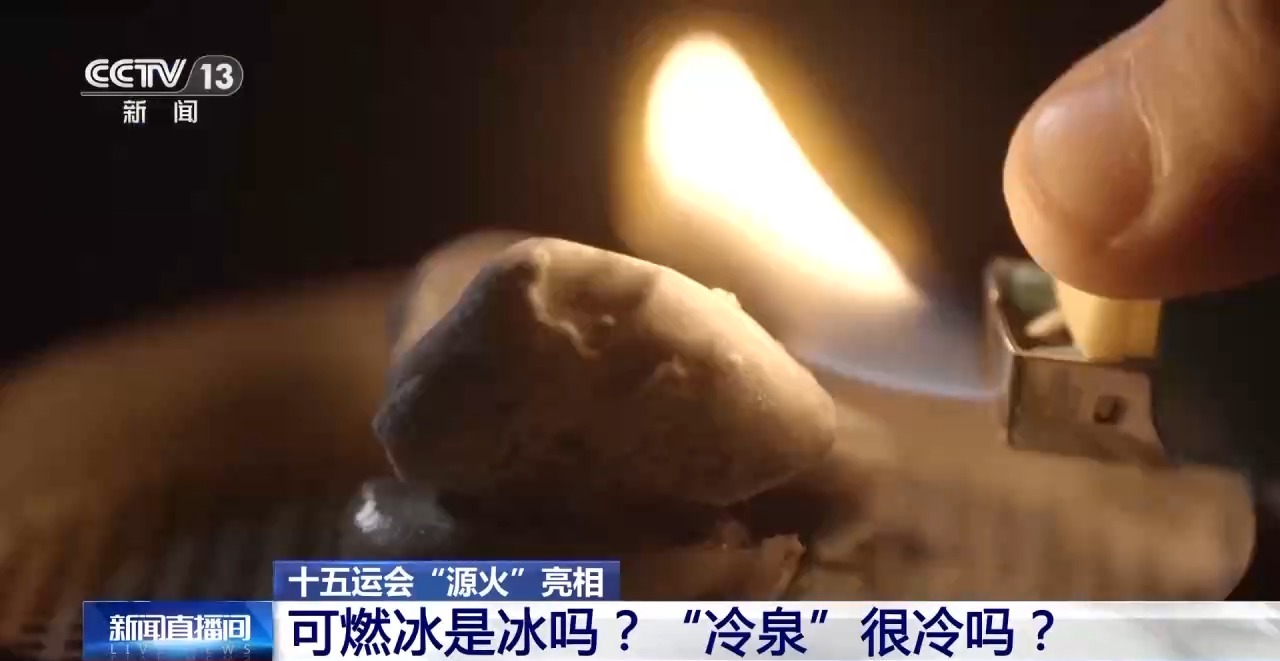

可燃冰是冰吗?“冷泉”很冷吗?

十五运会和残特奥会“源火”采集过程中,展示了清洁能源“可燃冰”。那么,什么是可燃冰?冷泉又是什么?

可燃冰,学名天然气水合物,是一种由天然气和水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,可直接点燃,是一种清洁的高效能源。

中国地质调查局广州海洋局高级工程师 王静丽:可燃冰不是冰,它是天然气水合物的俗称,它是由甲烷等烃类气体在低温高压的环境下,和水形成的一种似冰晶状的一个固态的物质,因为遇火可以燃烧,所以把它俗称为可燃冰。

在茫茫大海中想要对埋藏海底的可燃冰进行开采,是一件十分困难的任务。向海底延伸的钻杆转动之前,需要进行大量的前期调查和技术储备。

中国地质调查局广州海洋局高级工程师 王静丽:从1999年开始启动了我国南海的可燃冰勘查工作,历经20余年。海洋科技工作者的不懈努力和创新攻关,使我国在海域可燃冰的勘查开发领域,实现了由跟跑到领跑的历史性跨越。据估算,可燃冰全球的预测资源量大概是20万亿吨的油当量,被全球的科学家誉为是21世纪最具潜力的新型替代清洁能源之一。

本次采集“源火”可燃冰的地点位于我国南海海域的“海马冷泉区”。那么,冷泉是什么呢?

中国地质调查局广州海洋局高级工程师 王静丽:冷泉通常会发育在可燃冰的成矿区,它其实是甲烷和硫化氢等流体形成的海底渗漏活动,冷泉渗出的气体滋养着海底的一些微生物和多种多样的底栖生物,形成了一片神奇的深海生命绿洲。

目前,中国地质调查局广州海洋局围绕海马冷泉开展了地球科学、资源环境和生命科学等方面的科学研究。

看“天海联动” 在深海海底点燃“源火”

十五运会和残特奥会首次利用太阳能转化电能,在超深海海底远程精准引燃可燃冰获取“源火”,将海洋强国战略和科技创新成果转化为全民可见的体育文化符号。这种天海联动是如何实现的呢?

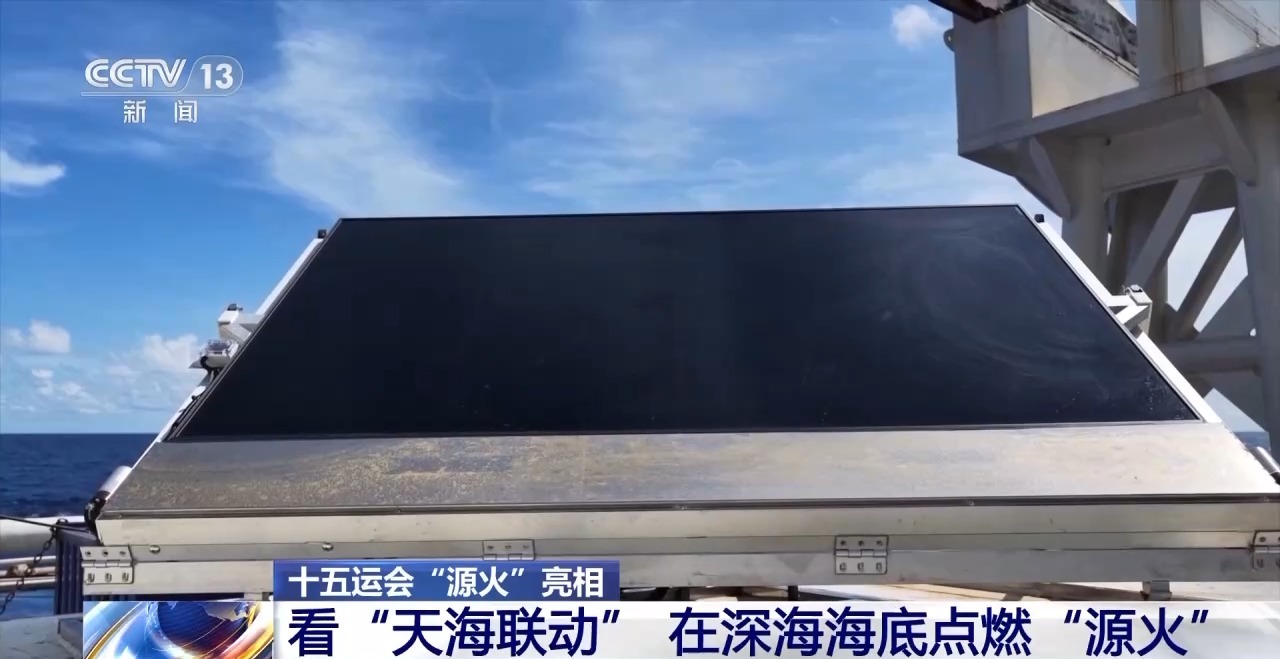

本次的“源火”,可以说是科技之火。我国自主研发出全球首套“可燃冰原位采集分解及引燃装置”,由“海马”号带到1522米深的海底,顺利实现可燃冰采集和“源火”点燃。除了“海马”号,还有科考船上先进的太阳能装置,它将太阳能转化为电能,在深海海底精准引燃可燃冰。

“源火”采集任务团队采火执行组组员 陈驰:我们的光伏发电装置,由光伏板和自动转向装置等部件构成,它可以根据太阳轨迹,自动调整方向和角度,使发电效率保持到最佳,产生的电能通过电缆,传输到海底,再利用水下机器人和采火工具把“源火”点燃。