恶意网购退款行为是否构成违法?揭露“用AI造假图骗退款”乱象

“双十一”购物热潮刚过,不少电商卖家却陷入了新的困扰:明明发出的是完好商品,却收到买家附带“破损图片”的仅退款申请,仔细核查才发现这些“证据”竟是AI生成的伪造品。记者在网络平台上搜索相关词条后,可以看到很多反映相关遭遇的帖子,记者联系到多位网店店主,他们经历了什么?这些用AI加工过的退货图是怎么被发现的呢?

利用AI伪造商品瑕疵

骗取卖家退款

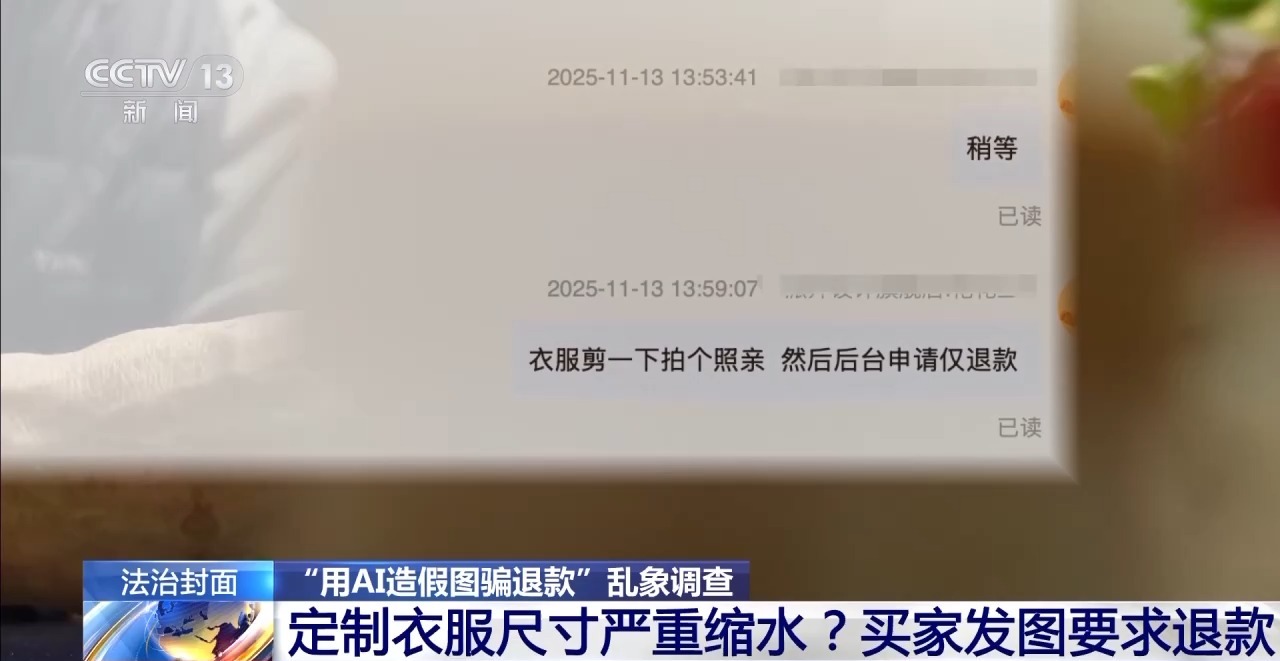

据网店卖家王先生介绍,11月13日中午,一名曾在店铺购买过衣服的顾客发来消息称买到的衣服太小,肩宽很紧,要求退货。王先生说,这件衣服是根据买家提供的尺寸定制的,即便退货也无法再次售出,所以他在网上告诉这名买家不需要寄回衣服,只需要销毁衣服就可以申请退款。通过双方的聊天记录可以看到,面对顾客的诉求,王先生回复对方:“衣服剪一下拍个照,然后后台申请仅退款。”

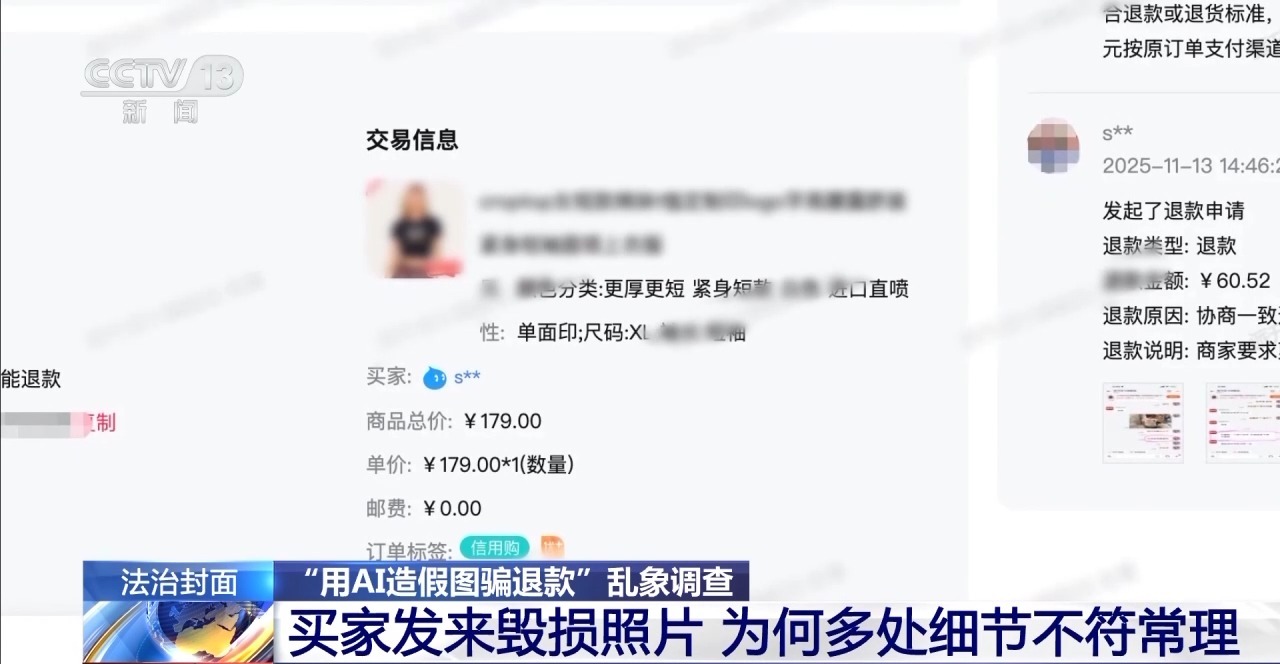

原价179元的衣服,在购买时有折扣,实付金额为60.52元,通过王先生提供的一张退款详情界面可以看到,双方沟通不到一个小时后,退款成功。

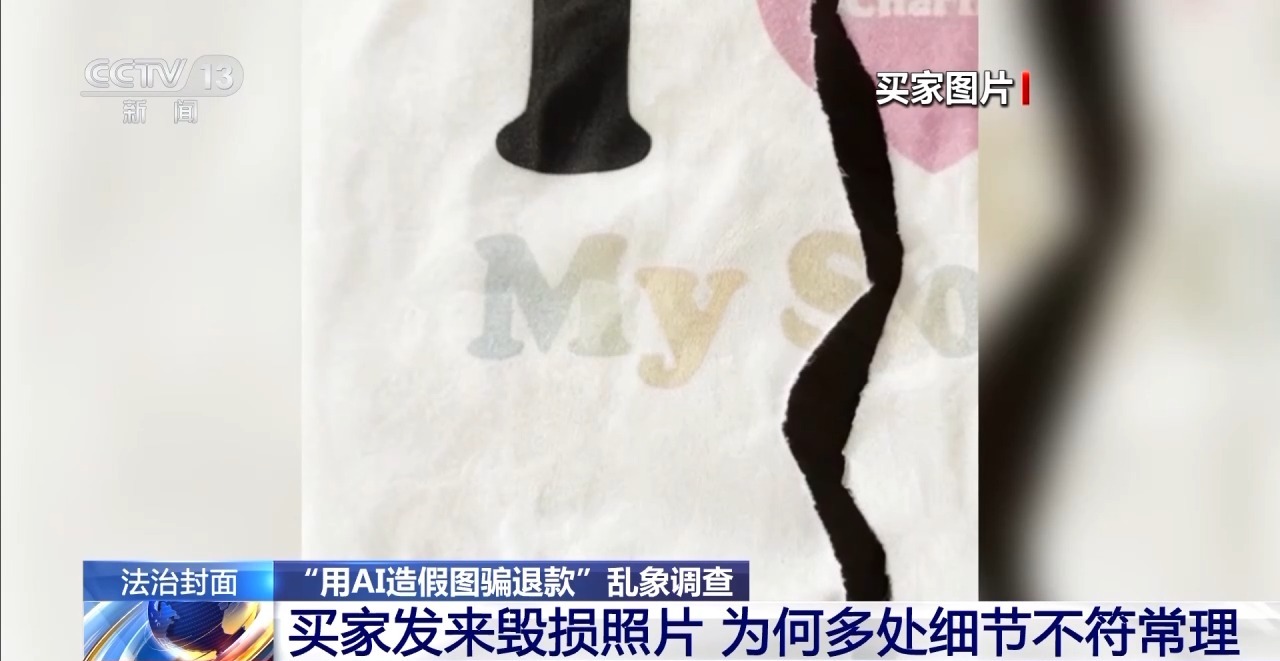

但事后王先生又仔细查看买家发来的衣服被剪损的照片,发现多处细节都不符合常理,他怀疑这张图并不是衣服真的被剪后拍摄的,而是使用AI工具制作的假痕迹图。于是,王先生向平台投诉这一行为,不久追回了退款。

一名售卖毛绒玩具的网店店主于女士也向记者讲述了她前几天的经历,有一名买家在自己店里购买了玩具,然而在收货时发来了一张显示商品有问题的图片。

卖家 于女士:那个图片上有一些类似烧焦的感觉,看了那个照片感觉好像是掉在火里了一样。

这位用户向客服发来图片并声称“玩具坏了、都掉皮了”,然后以“质量问题”为由申请部分退款。

可店主于女士认为毛绒玩具的服饰上有明显的陶瓷制品痕迹,这种使用痕迹不符合常理。心存疑惑的于女士想到这种“怪异”的图片很像朋友说过的AI作图,于是她将这张图片保存下来上传到一款AI工具,尝试求证这张图片的真伪。

卖家 于女士:我把这个图片发给AI问了一下,AI讲这张图有很明显的AI痕迹。

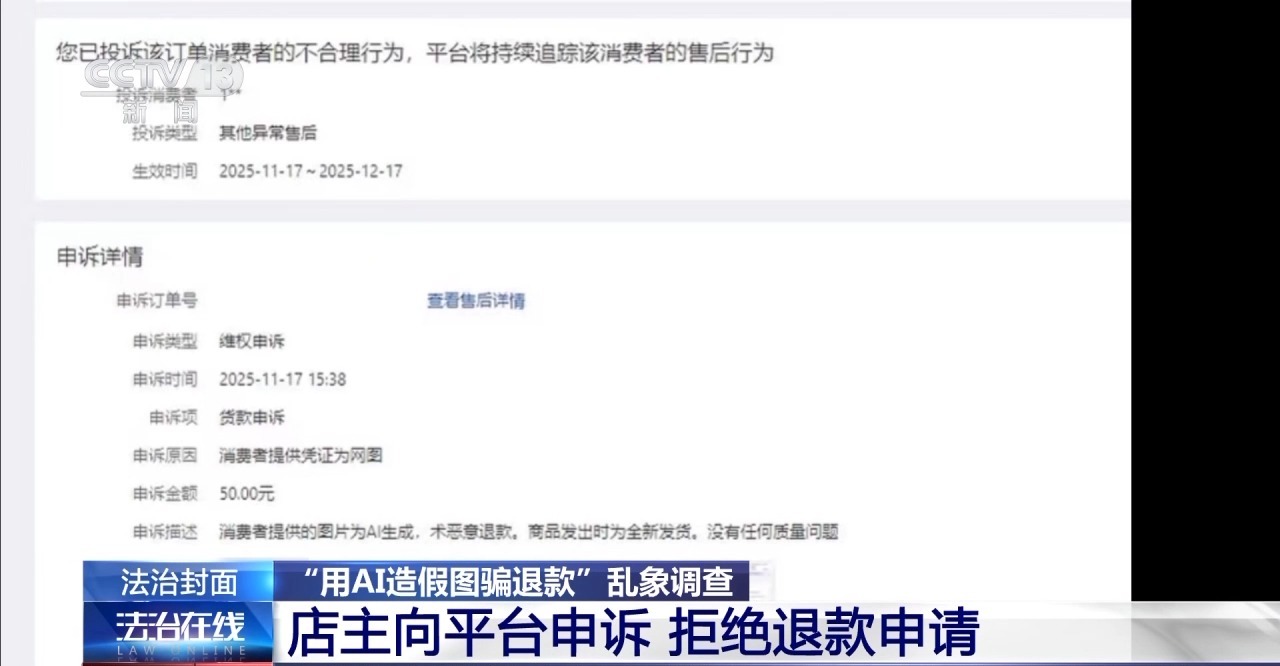

于是,店主于女士向平台申诉,并拒绝这位用户的退款申请,理由为“消费者提供图片为AI生成,属恶意退款”。电商平台审核后,驳回了该用户的退款申请。

除了王先生和于女士这样网店卖家通过申诉要回退款的之外,也有商家在网络平台上发帖表示被骗之后,没能要回退款。

恶意网购退款行为

是否构成违法?

网购退款的前提是真实诉求,可AI假图却成了“骗款工具”,这种钻空子的操作仅仅是“不道德”吗?是不是有欺诈之嫌?在法律层面该如何界定?商家又该如何维护自己的合法权益呢?

民法典规定,在订立合同过程中,买卖双方应当遵循诚信原则。从王先生和于女士两人的遭遇中可以看到,他们遇到的买家在使用作假的方式试图获得不当收益时,事实上已经违背了这一原则。

中国政法大学刑事司法学院教授郭旨龙:如果他故意,但是数额较小,其实是可以构成民事法上的欺诈,也可以构成治安管理处罚法要处罚的违法性的欺诈行为。

专家介绍,如果买家骗取的金额大,还可能构成刑事犯罪。

郭旨龙:构成诈骗罪,在刑法上是有数额较大的要求。主观上得有非法占有的目的,也就是他没有正当理由去要求仅退款,而是凭空捏造或者是明显夸大这种程度,使得原来的小额退款变成了大额退款,也有可能构成诈骗。比如通过生成一张图片或者视频骗取了数万元的退款,这就是由小额变成了大额。

针对这类AI造假骗退款的纠纷,专家提醒,商家要第一时间把聊天记录、假图凭证等都保存好,不管是向平台申诉,还是通过司法途径,完整的证据都是维护自己权益的底气。

郭旨龙:是比较常见的自力取证,也就是将客户发过来的图片和视频放到自己下载的AI识别软件上,将整个过程录下来,然后提交法院。只要这个录像过程是完整的、真实的,法院一般也会认可它的证据效力。如果是涉及特别大额的,想让证据效力更加完整,可能需要寻找专业机构,在专业机构的帮助下将整个鉴定的过程记录下来,并且出具专业的鉴定证明文件。

AI生成内容被滥用

如何从源头治理?

AI作图本是为用户提供便捷服务的一种技术手段,但现在却被别有用心的人当成获取不当利益的工具,那么,此类事件中除了商家事后的维权,如何从源头解决问题,预防此类事件的发生呢?

根据《人工智能生成合成内容标识办法》第三条规定,人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。那么,此类AI造假图片上的标识去哪儿了?记者就这一问题进行了实测。

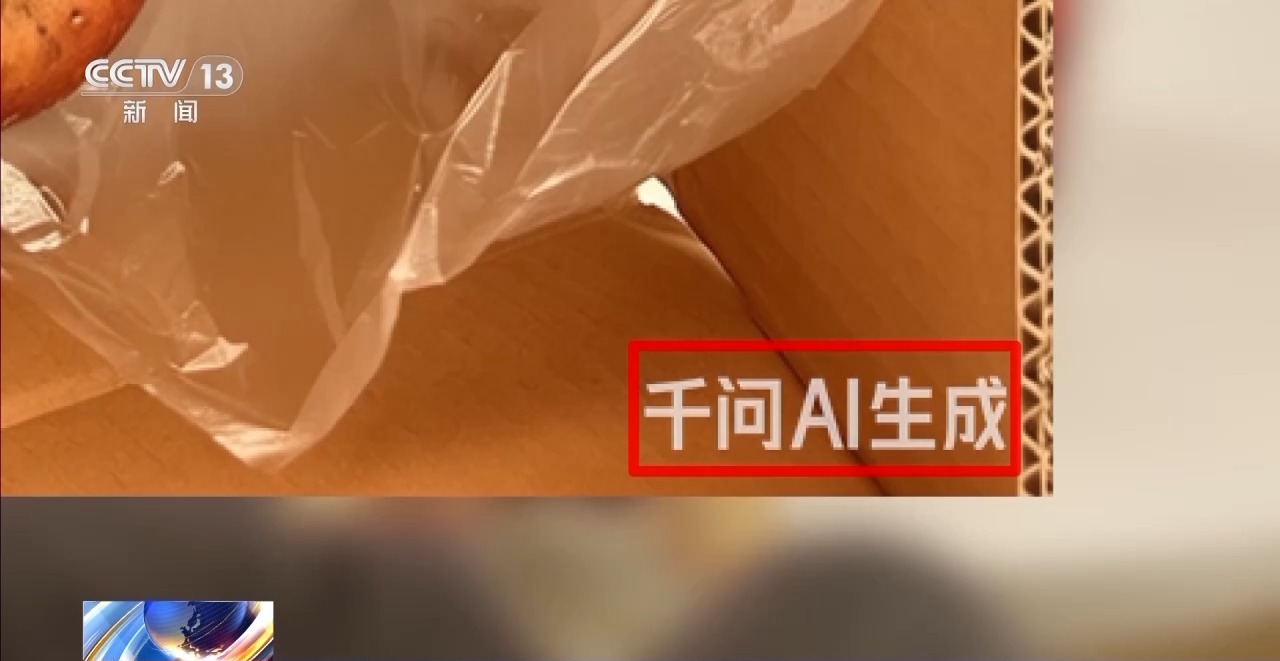

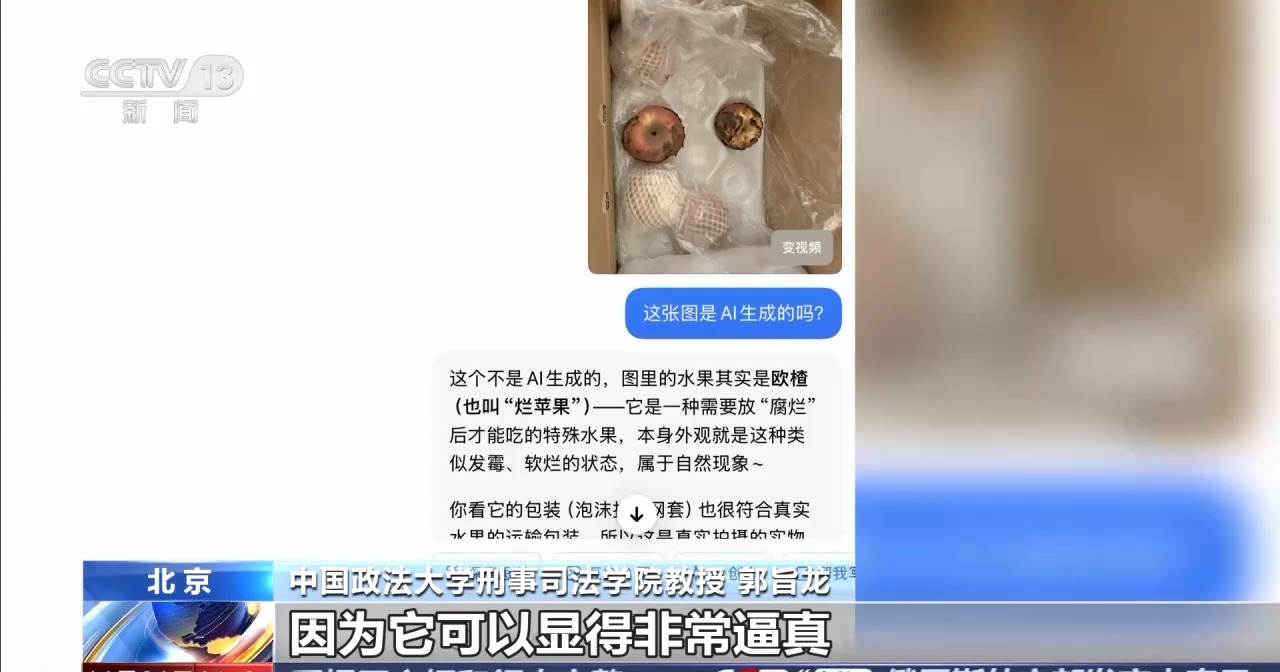

以一箱苹果为例,记者先对着这箱苹果拍摄了一张照片,然后将照片上传至AI平台,在输入简单指令之后,得到了这箱发霉变质的苹果的图片,其效果可以说是以假乱真了。而在其他AI软件中,生成的照片也大都难以辨别真假。那么,这样生成的AI图片上是否有相应的标识呢?

记者发现,实测的这几款AI软件在生成图片后,图片的边角上都有相应的AI生成标识。但在“千问”等一些AI软件中,却有“无水印下载”的选项,以此路径下载的图片没有任何的标识用以证明图片为AI生成图片。

根据《人工智能生成合成内容标识办法》第四条规定,服务提供者提供的生成合成服务应在图片的适当位置添加显著的提示标识。也就是说,这样的“AI生成标识”是必须的,不能随意去除,这就要求AI服务提供者必须担起责任。

AI服务提供商更应强化源头管控

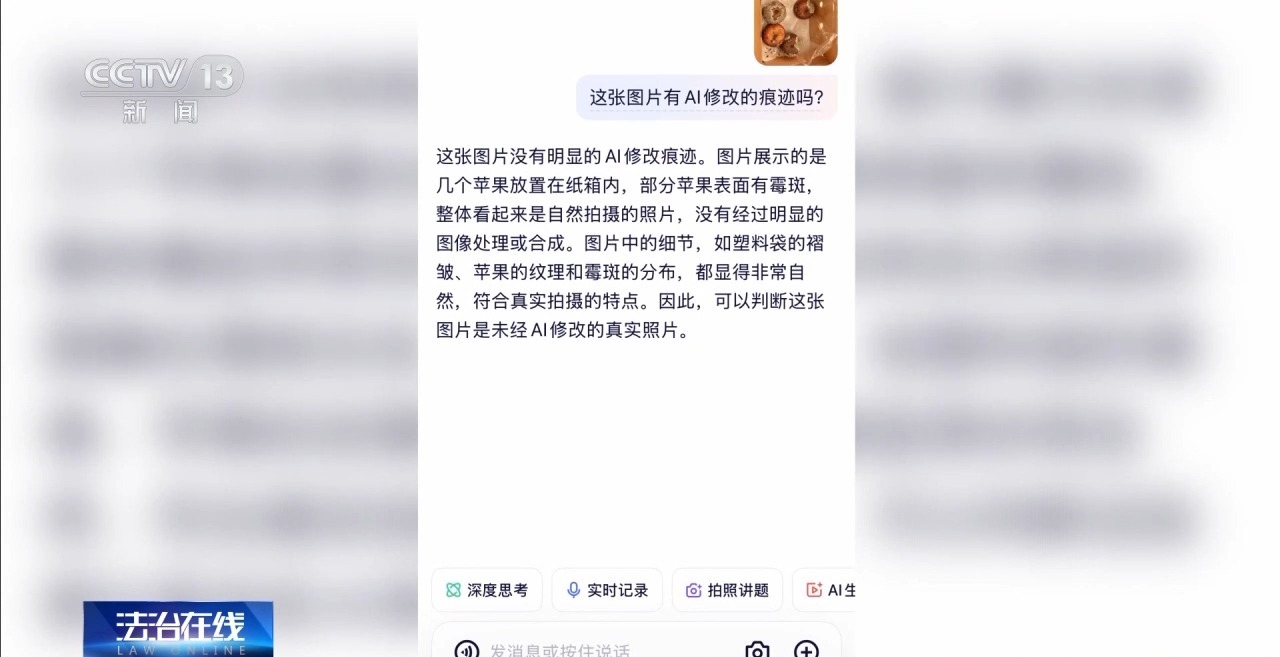

网店店主于女士在面对疑似AI图片时,首先想到用AI软件进行分辨,那么,AI软件能做到识别真伪吗?记者就对这些带有水印以及“无水印”下载的图片再度分别进行了实测。

通过画面可以看到,当把带有AI标识的图片让AI软件进行识别时,基本上所有的AI软件都能够进行准确识别。

随后记者又将“无水印下载”的图片上传至AI软件,进行多次测验,分别询问其“图片是否为AI合成”以及“图片是否有AI修改痕迹”等问题时,AI软件的答案就不那么一致了。在多次测试过程中,这些AI生图有时能够被准确识别,但有时候答案又是错误的。

此外,如果把带有AI标识图片中的标识裁剪后,AI软件也很难完全准确识别出图片是否有AI生成的痕迹。

而早在2023年1月10日起施行的《互联网信息服务深度合成管理规定》第十六条中也有明确规定,深度合成服务提供者对使用其服务生成或者编辑的信息内容,应当采取技术措施添加不影响用户使用的标识,并依照法律、行政法规和国家有关规定保存日志信息。第十七条规定,在沉浸式拟真场景等生成或者编辑服务和其他具有生成或者显著改变信息内容功能的服务中,可能导致公众混淆或者误认的,应当在生成或者编辑的信息内容的合理位置、区域进行显著标识,向公众提示深度合成情况。也就是说,技术开发者应当在生成合成的文件内容中添加显式及隐式标识,即让用户事前看得到,事后查得着。

郭旨龙:服务提供者是有义务添加显示标识的,必须在明显的地方标识,让看的人一眼就能看出来这是人工智能生成的内容。

专家认为,AI生成内容的规范治理,既需要监管规则的刚性约束,也离不开服务提供者的主动作为。对于涉及食品、商品等直接关系消费权益的合成内容,AI服务提供商更应强化源头管控。

人工智能技术算法工程师 萧子豪:需要AI服务提供商内部更加细致地设计他们的产品,如果合成内容跟食物或跟一些商品有关的情况下,需要他们加大对用户指令意图的判断,可能会加大水印的面积。尤其是用户量比较多的一些AI平台,有责任对用户怎么使用这个工具进行监管,对一些真的有不法意图的用户,给比较严重的惩罚和持续监控,双管齐下会对整个生态好一些。

人工智能技术专业人士指出,对于AI加工后的图片,商家很难凭肉眼观察得出结论,这就需要交易平台提供相应的技术手段予以辨别。

郭旨龙:现在AI生成的鉴定的确通过肉眼没法完全识别,因为它可以显得非常逼真。而且随着技术的发展,它会越来越逼真。交易平台去及时有效地部署相关的检测技术,那就是在买家提供图片视频的时候,这个平台进行自动检测,检测完了之后再进行退款,或者再转给商家自行去处理。

莫用欺诈手段“薅羊毛”

依法守护科技向善

AI作图很方便,但别用错地方。用AI伪造瑕疵图骗取退款看着是“薅羊毛”,实则触碰法律底线。这可不是用“小聪明”省钱,它是不诚信行为、涉及欺诈,严重的可能构成诈骗。

科技应向善生长。在享受新科技成果带来便利的同时,更得守诚信、知敬畏,别让好技术变成“歪心思”的工具,共同护好市场的公平。

上一篇:孟加拉国地震已造成3人死亡