江宇舟|阵痛与希望:中国经济的“破茧”时刻

【文/观察者网专栏作者 江宇舟】

如果用一句话概括现阶段的国内经济,那就是:我们正处于形势严峻的时候,但也是潜力蓄能、正待突破的前夜。

问题有目共睹,增长动能不足、企业信心削弱、民间投资不振、就业压力增大、消费即将承压、外部环境恶化,现实连带周期,还能把问题放大。但与此同时,新动能经历了长期的孕育和发展,已经处于蓄势待发乃至厚积薄发的阶段,产业联动和消费场景正不断在规模和深度上扩展,高质量的对外开放和综合性的比较竞争优势正在不断提升,新旧模式交替中新业态的产生与传统业态的新模式正在不断涌现。这一阶段可以视作是破茧起飞的前夜,阵痛与希望并存。

过去几年笔者跑了200多个地级市,本文是基于这些年的实地走访和观察学习,将从当前交替的形势、带来的冲击、存在的矛盾与蕴藏的机会几部分依次展开。笔者认为,对经济形势的分析,既要结合数据,但更要面向现实。我们确实要看利率、汇率、M2、社融这些指标,但是不能只看这些,某些数据本身也是现象的量化体现,而现象的背后有太多影响其变化的因素。以表面现象去论证结果,很可能会成为循环论证。

这是笔者过去两年调研走过的地方。作为观察者、参与者和丈量者,当我书写本文时,眼前闪过的不只是:一篇篇报告、一排排数字,更有那一座座山、一条条河、一张张脸。

一、造成当前痛感的根本原因,是我们正处于两种经济模式新旧交替的时期

1、转型早已开始,中央对此早有预判和设计

首先需要明确,我们如今面临的经济转型和宏观调控,其实早在10年前就已开始,目前出现和大量经济问题和调控政策,其实都是这10年来的延续。早在那时候我们已经提出了"三期叠加"的概念,即:增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。

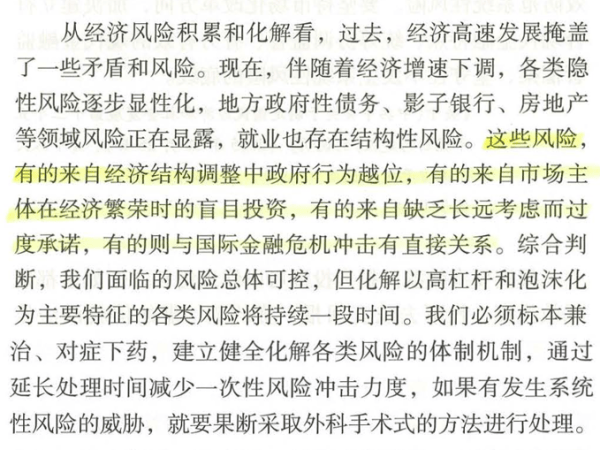

笔者认为"三期叠加"的核心内容就是发展模式的转型期。也就是从过去以"土地-地产-基建"为主轴、以高杠杆驱动的重投资、重投放模式日益难以为继,必须向着更关注产业结构优化、更尊重和培育经济内生动能、更确保杠杆可控与投资效率的发展模式去转型。对此,总书记早已给出一系列指示和论证,试举两例:

《经济工作要适应经济发展新常态》(2014年12月9日)

《服务实体经济,防范金融风险》(2017年7月14日)

因此,当前经济形势和相应的政策调控并非是突如其来,而是有着深厚的历史传承与时代背景,顶层设计的思路是清晰和连贯的。

2、内外因素夹逼导致了本轮转型期的格外漫长。

以10年为期而转型迟迟没有完成,有着其自身的历史原因。

这10年内,我们先后经历了城镇化提速,"创新"滥用劣质化后部分业态的野蛮生长与收割,以及在推广减税降费和财政之间的艰难平衡,"两高一剩"及"三去一降一补"。在经济发展和调整的摩擦日益激烈的时候,又突然来了为期数年的疫情。

我们的外部环境也不平静,从大背景来看,经济增长缺乏新动能是一个全球性问题,产业革命迟迟未来,大批国家的发展陷入停滞乃至倒退,内卷其实也早已全球化,不同国家的"存量争夺"愈演愈烈。而美国掀起的制裁封锁,尤其是贸易战和科技战更是对我们的经济发展,构成了改革开放以来罕见的挑战。

反观国内新增长点的培育,尤其是产业转型与技术突破,绝非一朝一夕之功,为了维持经济增长的稳定性,会不得不对旧模式加以维系甚至间歇性加强。我们这些年的政策设计导向很符合当年反腐时候那句名言:"当前以治标为主,为治本赢得时间"。

经济转型不是一刀切,需要以时间换空间,这是在为新动能留出空间。而为了留出空间,在几次萧条的临界点又多多少少放了一些水,缓解了基层的痛感,却积累了更多的问题,也在后续调整中产生更大的痛感。

近两年部分人群对经济的痛感之所以如此剧烈,除却美国掀起的贸易战与科技战持续升级,以及逆全球化、贸易保护主义的广泛抬头。仅从内部来说,很大程度上可以追溯到顶层设计的定力空前之强,一些以往下行期会采用的措施、会打开的闸门,如今是尽可能地少用少开,乃至不用不开。

在新动能尚未全面成型并承接释放之时,旧有模式也受到调控。某些声音将当前的经济困难归之于监管,总觉得这不够市场化那不够国际化。其实真正的核心点并不在此,而是传统发展模式已在挑战社会的承受能力。

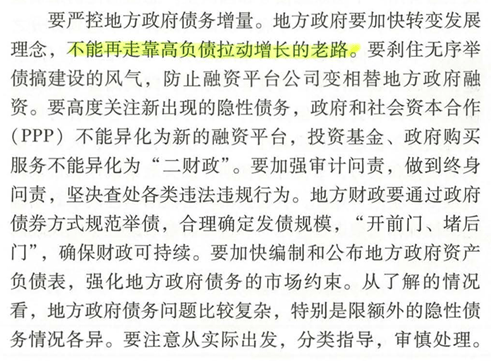

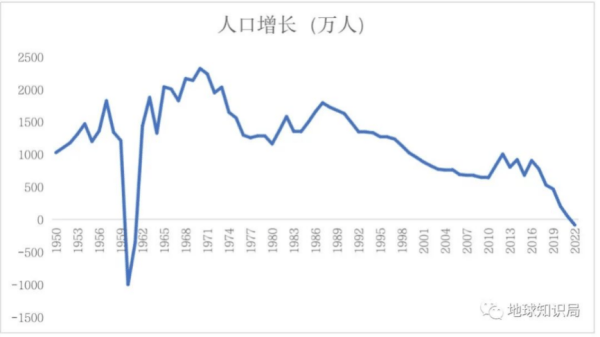

房地产带来的问题已是众所周知,政府债务问题我之前曾有专文论述(已发风闻社区[1]),而在地产、城投、财政这三角关系里堆积的大量杠杆,所影响到的范围远超三者,包括但不限于我们资产定价体系的稳定(这将直接关系到我们每一户家庭的财富)、金融资源与社会资本的匹配、相关链条每一个从业者(大多数就是工薪阶层)的收入、必须有偿租用不动产打拼糊口的人们那肉眼可见的租金,家庭居民的腰包以及根据腰包鼓瘪要去谋划的柴米油盐婚丧嫁娶,直到最后就是我们肉眼可见的人口增长情况[2]。

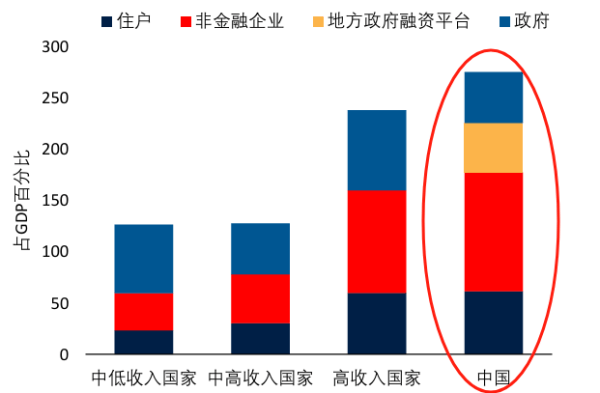

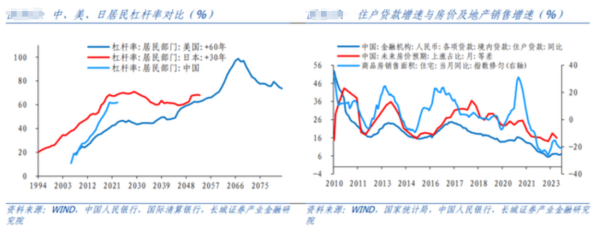

世界银行统计的各部门债务与GDP比率,我们的居民杠杆和非金融类企业杠杆都已先于基本面达到了高收入国家水平,所以社融增速出现一些调整乃至下滑,我认为也无需过于焦虑,这未必是衰退的体现,反而能体现旧模式的出清与新模式的生成。

图片来源:《地球知识局:人口拐点,肉眼可见》

3、传统模式的不可持续决定了转型没有回头路

在旧有模式下,作为核心驱动的土地财政指导房地产开发,其能够运转维系乃至扩大的基础是最终建成的房子实现销售。而销售成功的关键不在开发商、不在地方政府、不在任何一级监管,而是要有源源不断的消费者能够心甘情愿地掏钱购买,乃至背负贷款。

当一套哪怕非核心区的房子都能掏空六个钱包,还要背负三十年的房贷;当大批小年轻为了房子的问题情愿不婚不生,为生活质量租房丁克在所不惜;当一大批三四线乃至二线城市在人口流出的时候,房价却攀升到足以透支未来20年的高点;当全国在本世纪新盖的房子已经超过全国户数一大截,套户比已经达到甚至超过西方发达国家水平 ,而人口还在老龄化、生育率出现跳水[3];当土地财政拉动经济增长的边际效益出现递减,甚至能让全国地方政府的债务增长远超土地财政带来的收入,部分省份三五年内债务率就能翻番,利息支出都能占到财政支出的10%以上……

当这些画面都在发生的情况下,旧模式又如何能继续得以维系呢?

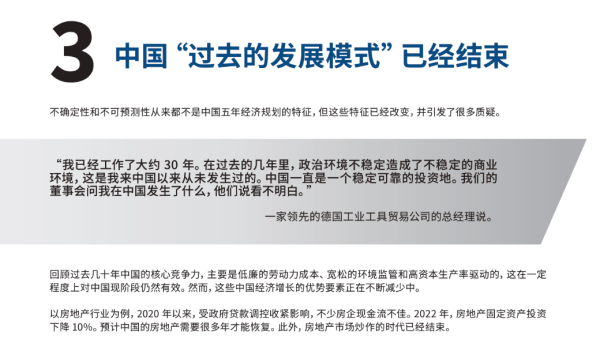

罗兰贝格在去年2月的研究报告,也以同样的大标题宣告旧模式的结束。

正如世界银行在2022年6月的一份报告[4]中所指出的那样:中国的房地产行业占GDP比重已远超其他国家,即使面临疫情的压力,需要动态调整监管,但监管放松后又会重燃投资风险,给未来造成更多麻烦 。

所以不管是地方政府的财政与债务问题,或是开发商爆雷、烂尾楼频出这样的社会问题,归根结底并不是调控,而是过往发展模式本已到头。试想,如果调控放松,继续出卖更多的土地、堆出更密的楼盘、出现更高的房价、集中更多的金融资源汇集到地产基建、由此让政府、企业、居民三部类堆砌起更高的债务杠杆……为了暂时增长的放水只会在后续带来更为严重的问题,为"饮鸩止渴"再添加一个巨大的现实案例。

相信中央在形势研判中做过更为周密的测算,选择了现在的政策。虽然放松了限贷限购,但某些舆论鼓吹的大面积开闸放水也迟迟没来,哪怕是在这些舆论中被歪曲解读的超长期特别国债,其用途其实早有明确规定[5]。

伴随着楼盘建筑工地的减少,少了的不仅是工地的塔吊,配套的路桥馆所与雄心勃勃的新城建设也大幅收窄。与之相关的这一整个链条上的产业、就业、收入必然也会受到影响,最终又传导到消费。

与此同时,我们看看在旧有模式下,土地财政以外能够拉动经济增长的点又怎么样呢?一位很让笔者十分尊敬的业内前辈在这里拉了个提纲:

·互联网:截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,互联网普及率达77.5% ,较十年前涨幅超过75%,增量到头了;

·基建:主要高速网和高铁网基本完成 ,摊大饼城建也差不多了,增量基本到头,后面还有水路改造和局部基建;

·城镇化:截至2023年末,常住人口城镇化率为66.16% ,与西方发达国家平均70%的水平差距已经不大,且人口总量下降了,增量也较为有限。

·出口:大量产品的产能产量都过了全球半数 ,甚至60-70%,增量也大大收窄了。

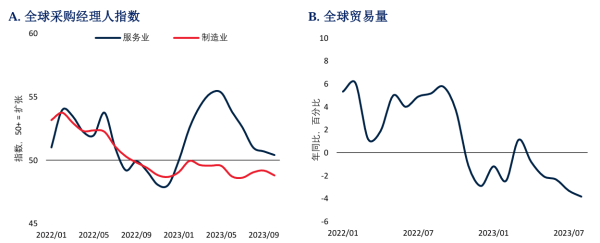

与此同时,外部市场环境也不甚友好,西方主要大国逆全球化大背景下发动的贸易战、科技战仍在持续,还正在从广度和深度扩展。全球经济的弱复苏也影响到我们制造业和服务业的修复,地区性冲突加剧了原料价格上涨,此外中美经济周期的错位对国内产生了重大影响,利率错位导致利差倒挂扩大,造成资本流出压力。中美通胀错位,美胀中缩也在大环境上影响了国内需求和投资环境。特别是全球总需求的不足同样对我们的外贸形势构成了前所未有的挑战。

以上这些不利因素传导到基本面,都进一步放大了已有的经济问题。

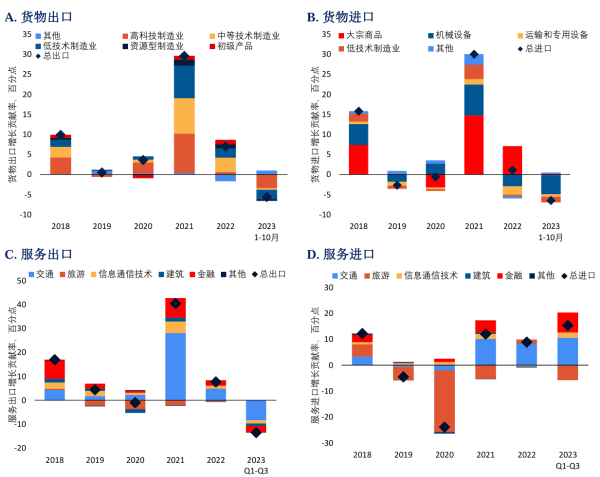

数据来源:荷兰经济政策分析局(CPB)《世界贸易监测》;Haver数据库;世界银行工作人员估算。

数据来源:中国海关统计;国家外汇管理局;世界银行工作人员估算。

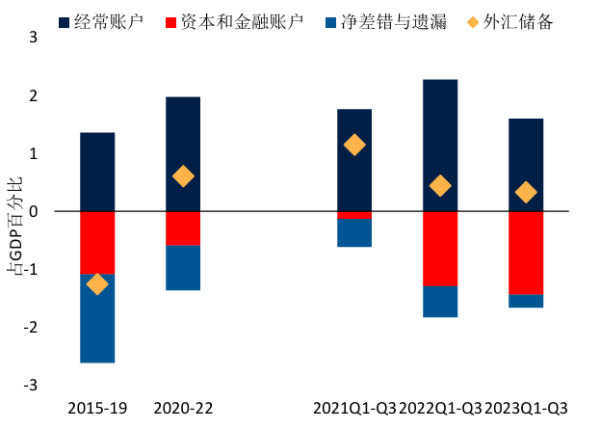

从国际收支情况来看,资本外流正在逐步加剧。数据来源:国家外汇管理局;Wind数据库;世界银行。

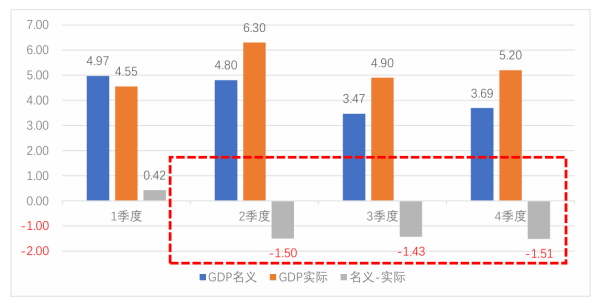

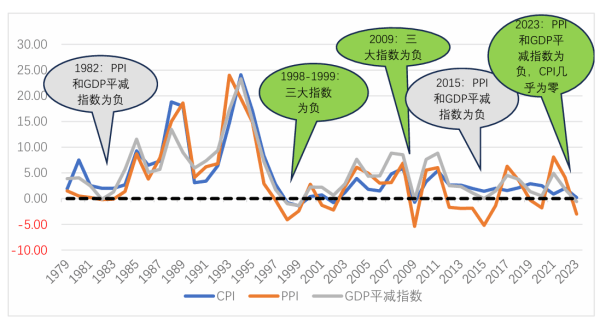

从经济数据来看也能佐证上述情况,我们的名义GDP增速持续低于实际GDP增速,说明有效需求不足,动能有所衰减。2023年三大物价指数同时乏力,也是过往几十年来较为罕见的现象。

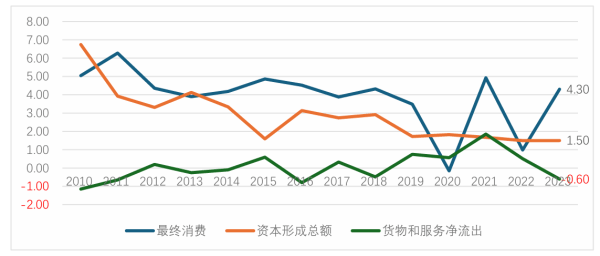

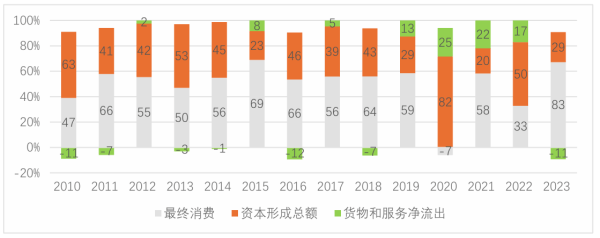

消费对经济增长的贡献高达83%,大幅超过疫情前水平。过高的消费贡献率,既说明其他过往动能的乏力。也提示着一种令人不安的前景:如果居民未来就业、收入压力继续受到影响,可能同样会使这唯一亮眼的动力在后续几年被削弱,进而导致经济增长的持续放缓 [6]。

2023年季度名义和实际增长率(%),图表来源见注释6

1979年-2023年三大物价指数同比(%),图表来源同上

三大总需求对增长的拉动(%),图表来源同上

三大总需求对增长的拉动(%),图表来源同上

这就是我们现在身处的大背景,传统的投资、外贸、消费都出现了不小的问题,短期内引擎没有之前那么足了。有些人唱衰说中国经济难以为继。是的,如果固守旧模式,我们确实将难以为继。

有意思的是,某些观点对此开出的药方,所谓的市场化、自由化,这个开闸、那个放水,本质上却又是要继续维系旧模式,却对经济发展新动能和产业转型升级着墨甚少,乃至避而不谈,抑或对"金融服务实体经济"颇有微词,这就实在让人难以理解了。

二、新旧转型期带来的冲击与影响,加剧了部分行业和人群的痛感

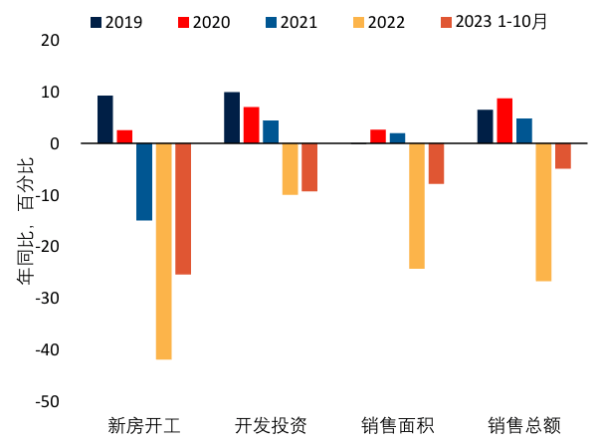

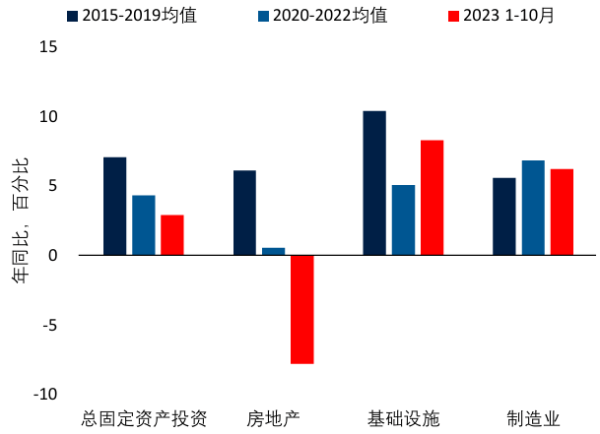

1、房地产行业调控带来的链式反应

在经济转型调整阶段,首当其冲的就是房地产行业,更何况对该行业的波动式调控俨然已是多少年来的经济运行特色之一,以至于有"夜壶"戏称。

近年来房地产业有关指标,图表来源同注释7

各部门固定资产投资对比,图表来源同上